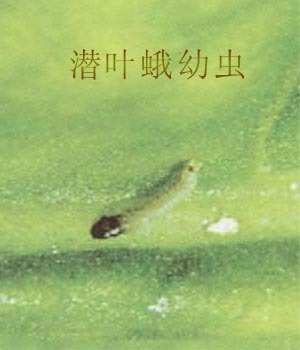

簡 介 英文名Tobacco splitworm異名馬鈴薯麥蛾、馬鈴薯塊莖蛾、煙潛葉蟲、馬鈴薯蛀蟲 煙草潛葉蛾學名Phthorimaea operculella (Zeller),屬鱗翅目,麥蛾科。為害馬鈴薯、煙草、番茄、茄子、曼陀羅、枸杞、龍葵、酸漿、顛茄、茛菪等。我國分布于北起山西、陜西、甘肅,南至臺灣、廣東、廣西、云南,東面濱海,西達四川、云南、西藏。貴州、云南、廣西等省、區,密度常高,江蘇、浙江、福建未見。國外分布于日本、越南、緬甸、印度、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡、馬來西亞、印度尼西亞、斐濟、澳大利亞、新西蘭、伊拉克、以色列、黎巴嫩、敘利亞、土耳其及歐洲、非洲及美洲。 [為害癥狀] 幼蟲潛食煙葉,孵化后即鉆入煙葉的上下表皮之間,蛀食葉肉,僅留上下表皮,形成白色絲狀彎曲的隧道。隨著葉片的生長,隧道逐漸擴大,最后連成一片,形成透亮的大斑,稱為“亮泡”。 [發生規律] (1)發生世代。北方1年發生4~5代,云南、貴州5~6代,湖南6~7代,四川、重慶6~9代。(2)越冬及蟲源:在南方主要以幼蟲在枯枝落葉下或在馬鈴薯塊莖內越冬。在北方只有少數蛹可以越冬,主要以幼蟲在馬鈴薯塊莖內越冬。(3)發生因素:煙草潛葉蛾喜溫暖干燥的氣候。 [形態] (1)成蟲。體灰褐色,略有銀灰色光澤。頭頂有較長的毛簇。前翅披針狀,黃褐色或灰褐色,雜有黑色鱗片,前緣端部、外緣和后緣的緣毛較長。后翅菜刀形,灰褐色,緣毛更長。(2)卵。橢圓形,初產時乳白色,孵化前為黑褐色,有紫色光澤。(3)幼蟲。老熟幼蟲體長10~13mm,體白色或淡黃色,背部粉紅色,頭部棕褐色,取食葉肉后為綠色。(4)蛹:長紡錘形,由淡綠漸變為棕褐色。 [習性] (1)成蟲。成蟲白天潛伏在煙草腳葉下、土塊間、雜草叢中,夜晚活動,有趨光性,飛翔力弱。雌蛾有孤雌生殖能力,其后代仍可正常繁殖。在煙草上卵多散產于基部1~4片葉的背面或正面中脈附近,在幼苗上則多產于心葉的背面。卵多散產,也有2~3粒產在一處的。(2)幼蟲。卵多在清晨孵化出幼蟲,初孵化蟲在煙葉或莖桿上活動30分鐘左右開始蛀葉,從幼蟲開始活動到蛀入煙葉,一般需要2~3小時。一頭幼蟲平均取食煙草約10平方cm左右。老熟幼蟲從潛痕內爬出,吐絲墜地,在地面、腳葉、煙莖凹陷處或殘枝落葉上結灰色薄繭化蛹。 [防治] (1)植物檢疫。加強檢疫,禁止從有此蟲的地區調運煙苗和馬鈴薯、茄子等。必須調運時,應進行熏殺處理。(2)農業防治。移栽時認真檢查剔除蟲苗。及時摘除腳葉,注意清除殘株敗葉和野生寄主,集中深埋或燒毀,以減少蟲源。結合田間管理,摘除有蟲葉片,帶出田外銷毀。收獲后清除田間殘枝落葉,翻耕土地。(3)藥劑防治。成蟲盛發期噴灑2.5%溴氰菊酯乳油 2 000~3 000倍液。低齡幼蟲發生期,噴灑1%印楝素300倍液,或1%維路達2 000~2 500倍液,或1.8%阿維菌素乳油 3 000倍液。藥劑應交替使用。每10天噴1次,連續2~3次。采收前10~15天停止用藥。

更多問題,點擊聯系我們給我們您寶貴的建議。