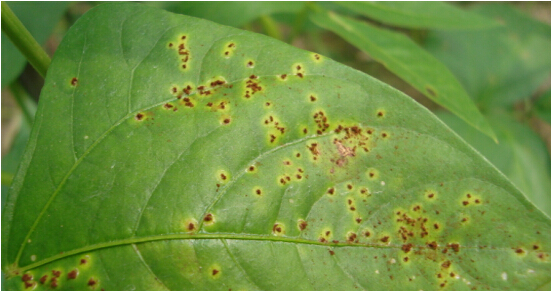

簡 介 英文名Soybean rust 大豆銹病分布于廣東、湖北、江西、云南、安徽、江蘇、福建、臺灣、海南、廣西等23個省份,重病區在北緯27°以南,輕病區主要在北緯27~35°,有從南向北蔓延的趨勢。發病后一般損失10%~30%,部分田塊達50%,早期發病甚至造成絕收。 [為害癥狀]整個生育期均可發病,主要侵染葉片,也可為害葉柄、莖桿。發病初期葉片上出現褐色小點,以后病斑逐漸擴大,呈黃褐色,紅褐色,紫褐色或黑褐色小斑,病部漸隆起,形成夏孢子堆,單個病斑約1mm左右,病斑密集時,形成被葉脈限制的壞死斑,病斑表皮破裂,散出很多銹色夏孢子。生育后期,在夏孢子堆四周形成黑褐色多角形稍隆起的冬孢子堆。孢子堆在葉片的背面或正面,表皮不破裂。植株一般先從下部葉片感病,向上蔓延,葉片迅速發黃,并提早脫落。密布孢子堆的葉片變黃干枯,引起早期落葉。發病早的植株矮小,豆莢數顯著減少,籽粒不飽滿。葉柄和莖發病,癥狀與葉片癥狀相似。 [病原]病原為豆薯層銹Phakopsora pachyrhizi Syd.,屬擔子菌亞門真菌。(1)形態。夏孢子堆棕褐色,梨形或卵圓形,內有側絲。夏孢子堆成熟后表皮破裂,散出夏孢子。夏孢子黃褐色,近球形至卵形,單細胞,表面密生刺突,大小(22.4~35.2)μm×(14.4~25.6)μm。冬孢堆深褐色,內含2~7層冬孢子,呈柵狀排列于其中。冬孢子淡黃褐色至淡褐色,長柱形或不規則形,表面光滑,大小為(13~25)μm×(8~12)μm。最上層的孢子頂壁常變厚。(2)特性。我國已初步明確該菌有A、B、C、D4個生理小種。夏孢子萌發溫度范圍8~28℃,最適溫度24℃左右,侵入寄主后,6~7天完成1代循環。陽光直射時夏孢子不萌發,在弱光及黑暗中,萌發率高于強光。 [侵染]夏孢子可在大豆上越冬、越夏,侵染大豆后,進行多次再侵染,并可通過氣流傳播至各地。 [發生規律](1)氣候因素。溫度、雨量和雨日數是造成病害流行的關鍵因素。降雨量大、降雨日數多、持續時間長,發病重。(2)栽培因素:一般播種早,發病嚴重,晚播發病輕;越接近成熟期,發病越嚴重。形態特征生活習性防治方法(1)農業防治:選用抗病或耐病品種。適當調整播種期,避開病害發生高峰時期。采用單種種植方式,避免間套種,以便增加通風透光,減輕為害。采用高畦或壟作,合理密植,開溝排漬,降低田間濕度,適當增施磷、鉀肥。(2)化學防治:發病初期噴灑藥劑防治,每隔10天左右噴1次,連續噴2~3次。藥劑可選用15%粉銹靈可濕性粉劑1 500倍液,或75%百菌清可濕性粉劑750倍液,或50%萎銹靈乳油800倍液,或25%敵力脫乳油3 000倍液,或40%福星乳油8 000倍液,或50%硫磺懸浮劑300倍液,或70%代森錳鋅可濕性粉劑500倍液,或70%甲基硫菌靈可濕性粉劑500倍液,或10%抑多威乳油3 000倍液,或6%樂必耕可濕性粉劑1 000倍液。

更多問題,點擊聯系我們給我們您寶貴的建議。